|

85年前的这篇《中国教育的危机与出路》一文,至今仍具有教育意义时间:2023-09-23

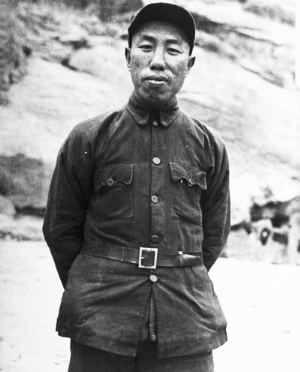

红军时期的成仿吾。湖南省委党史研究院供图 85年前的这篇《中国教育的危机与出路》一文,现在读来仍不过时,仍具有时代教育意义,值得研读。 中国教育的危机与出路 成仿吾 我们中国的教育,在严重的国难前面暴露了他的弱点。特别自卢沟桥事变以来,日本法西斯蒂强盗用了一切卑鄙的方法来毁灭我们的文化中心与我们的教育机关,这时候我们的一部分教育机关仓皇把门关闭,甚至望风而逃,在全国各地演出着纷纷溃退的悲惨的图画。最可怪的,这种现象相当普遍地发现在比较安全的后方。 这是图画的一方面。另一方面,据我们所听到的,有很多的学校还在那里读昭明文选,易经,古词源以及英文等等。这引起了很多前进青年的不满意,而发生自然倒闭的事实,这是对于上面说的那种现象的不足。 只有少数的地区在抗战中采用了一些新的教育方式:发展了抗战教育。在这些地区教育我们不仅没有放弃自己的阵地,相反的,他们在恶劣的条件下用了短期训练班等新的形式继续了他们的工作,甚至于发展了教育。他们给了抗战很大的帮助。可惜直到今天,这样的地区还是极少数,不能掩盖我们整个中国教育的弱点。 敌人是固然企图在军事上消灭我们,同时他并没有忘记毁灭我们的文化,特别他对于我们的教育是用了一切的力量进攻的。我们的敌人似乎比我们自己更清楚了解教育对抗战,对于整个民族解放的重要性。 在这样的时候,我们对于目前中国教育的可悲的现象,不能不感到十分的悲痛。怎样克服这个危机呢?我想,我们应该高呼“坚持抗战教育!”就是说,我们号召全国的教育家要站稳在教育的岗哨,要采用一些新的方式继续并发展教育工作,要使教育在长期抗战中起极大的积极的作用,要学习各个战线上的武装同志们的英勇奋斗,不轻易放弃一寸国土的精神,要拿起我们在教育战线上的工作和他们竞赛,要发扬教育的能力,提高民众的民族意识与民族自信心,吸收全国青年学生这个抗战的力量到各个抗日救亡的工作中去。我们要反对溃退逃跑,也要反对奴化教育(我对于那些读经派与顽固派暂时没有想到适当的称号)。因为这两种现象,客观上帮助了敌人。 边区的教育工作同志们要加倍努力,争取抗战教育的模范,要拿我们的模范作用去影响全国的教育家们,要拿我们的经验去提高他们的信心,要发动大家来克服这个危机,回答日本强盗凶狠的进攻,并在抗战中间建立起革命的三民主义的教育,帮助着独立自由幸福的新中国的早日实现。 二月十六日(一九三八年) 原载于《新中华报》第420期 (1938年2月25日) 成仿吾(1897—1984),湖南新化人。我国无产阶级革命家、忠诚的共产主义战士、新文化运动的重要代表、无产阶级教育家和社会科学家。早年留学日本,五四运动后,同郭沫若等人从事反帝反封建的革命文化活动,建立了著名革命文学团体“创造社”。1925年加入中国国民党,任广东大学理学院教授和黄埔军校教官。第一次国内革命战争失败后远赴欧洲,1928年于法国巴黎加入中国共产党,主编中共柏林和巴黎支部机关刊物《赤光》。 1931年回国后,任鄂豫皖省委宣传部部长、省苏维埃文化委员会主席兼红安中心县委书记。1934年1月到达瑞金中央苏区,参加中华苏维埃第二次全国代表大会,被选为苏维埃中央政府委员。1934年10月参加长征,1935年10月到达陕北后,任中共中央党校高级班教员、教务主任。1937年抗日战争全面爆发后,历任陕北公学校长、华北联合大学校长、晋察冀边区参议会议长、中共晋察冀中央局委员、华北大学副校长等职务。新中国成立后,曾担任中国人民大学副校长、校长、党委书记,东北师范大学、山东大学校长和党委书记,中共中央党校顾问、中共中央顾问委员会委员、中国人民大学名誉校长。曾任党的七大、八大和十二大代表,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会代表,第一、五届全国政协常委。 成仿吾被历史冠以“人民教育的旗手”,在新中国成立以前,创办陕北公学、华北联合大学、华北大学等学校;新中国成立后曾先后担任东北师范大学、山东大学和中国人民大学等高校校长和党委书记,是新中国高等教育战线的主将。他一生热爱国家、忠诚于党、追求真理,随着革命的发展不断奋进,开拓创新。成仿吾作为马克思主义教育家,具有高度的理论修养和政治远见,充满了斗争精神、牺牲精神和创造精神。 来源:《新中华报》第420期 作者:成仿吾 编辑:臧振瑞 杜军亭 编审:张宝忠 总编审:杜宏伟 监督电话:18600170631

|